Erntearbeiten – Besonderheiten in den Elbmarschen

In den Elbmarschen wurde Heu aus Grasschnitt gewonnen, um das eigene Vieh im Winter zu versorgen, Getreide wurde vor allem auch als Marktfrucht angebaut. Da die Erträge wegen der fruchtbaren Böden relativ hoch lagen, wurde mit dem Getreideanbau oft gutes Geld verdient. Die Erntearbeiten waren über Jahrhunderte durch Handarbeit geprägt, veränderten sich aber dann ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Entwicklung ist in einigen Museen nachzuvollziehen.

In der seinerzeit noch am Schloss Gottorf vorhanden en Volkskundlichen Gerätesammlung war der Stand der vorindustrielle Entwicklung anhand zahlreicher Objekte umfassend dokumentiert, wobei die landschaftsbezogenen Unterschiede innerhalb Schleswig-Holsteins berücksichtigt wurden.

Der für den Aufbau und die Gestaltung der damaligen Sammlung verantwortliche Hauptkustos Dr. Arnold Lühning hat 1982 in einem sehr informativen Ausstellungsführer die verschiedenen Arbeitsschritte der Erntearbeiten anhand der in der Ausstellung befindlichen Objekte schriftlich dargestellt. Die Ausstellung gibt es heute nicht mehr, die volkskundliche Sammlung ist nach Molfsee umgezogen.

Die Darstellung von Lühning (Lühning, Arnold, Volkskundliche Gerätesammlung des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums, Hrsg. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schleswig 1982) aber gibt noch heute einen kompakten Überblick über die historischen Erntearbeiten und soll hier zitiert werden (S.22 ff):

„Nur wenige Feldarbeiten sind in den vergangenen hundert Jahren durch den Einsatz von Maschinen so stark verändert worden wie die Heu- und Getreideernte. Die Vielzahl der ausgestellten Geräte gibt einen Eindruck von der Vielzahl verschiedener Arbeitsvorgänge, die früher mit der Ernte verbunden waren.

Zur Heuernte diente schon seit dem hohen Mittelalter ausschließlich die Grassense, deren Grundform sich in den einzelnen Landschaften bis heute nicht wesentlich gewandelt hat. Die Heuharken (gewöhnlich mit Holzzinken, gelegentlich auch mit Eisenzinken) zum Wenden und Zusammenharken des Heus hatten vor Einführung handwerklich gefertigter Stiele immer Gabelstiele, die man sich aus den Knicks schnitt.

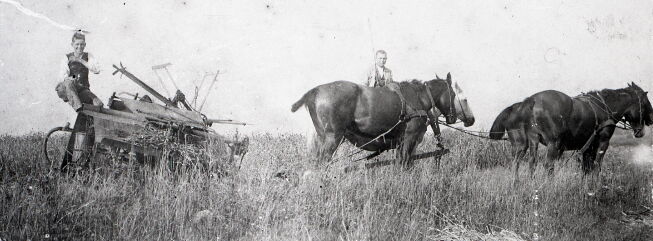

Auf größeren ebenen Wiesen, z. B. in Nordfriesland und im Kr. Rendsburg, wurden auch von Pferden gezogene Schlepprechen eingesetzt, auf denen der Lenker stand, damit sich das Heu vor seinem Körper zu einem großen Haufen zusammenschob. Zum Einfahren des Heus brauchte man dieselben als Leiterwagen mit Bindebaum, Vorder- und Achterreep hergerichteten Ackerwagen, die auch zur Kornernte benutzt wurden. Wo keine Wagen eingesetzt werden konnten oder es sich um den Transport kleiner Mengen handelte, hatte man auch Heutragen und Schiebkarren, und auf den Halligen benutzte man Tragetücher.

Zur Getreideernte brauchte man in Schleswig-Holstein drei verschiedene Erntegeräte:

- Sicheln mit gezähnter oder glatter Schneide, die bis in das 16. Jh. allgemein gebräuchlich waren, aber nur vereinzelt, z. B. auf den Nordfriesischen Inseln, bis in das 19. Jahrhundert in Gebrauch blieben;

- »Sichte « und »Mathaken«, ein Doppelgerät zum Abhauen des Korns, schon im 15. Jh. und bis in die Gegenwart in den Elbmarschen bis nach Eiderstedt und an der ganzen südlichen Nordseeküste gebräuchlich, das als das am höchsten entwickelte Hand-Erntegerät überhaupt gelten darf, und

- die Getreidesense, die seit dem 16. Jh. aufkam und für den besonderen Zweck der Korn- und Buchweizenmahd mit einer Auffangvorrichtung, dem »Reff«, versehen war.

Um das gemähte Korn abzuraffen und in Gelege zum Garbenbinden zu bringen, brauchte man Abrafferharken, und zum Nachharken des abgeernteten Feldes diente die große, von Hand gezogene Hungerharke. Auch die Getreidesensen sowie die dazugehörigen Harken und Forken weisen landschaftliche Unterschiede auf, wie hier an drei Beispielen: Elbmarschen, Fehmarn und aus dem Kr. Nordfriesland gezeigt wird.

Alle Sensen mußten regelmäßig während der Arbeit gewetzt werden, wozu früher Wetzsteine und seit dem 19. Jh. Wetzhölzer dienten, außerdem wurden sie jeden Tag ein bis zweimal mit dem Dengelhammer auf dem Dengelamboß gedengelt, wobei der Mäher auf dem Boden oder auf einem kleinen Bock saß und der Sensenbaum von einer Zwille unterstützt wurde.

Die Klingen von gezähnten und glattschneidigen Sicheln, Sichten und Mathaken und Sensen kamen zum größten Teil aus den westfälischen Sensenschmieden durch »Westfälinger« im Hausierhandel ins Land. Die hölzernen Teile, Griffe, Stiele und Sensenbäume, wurden in den einheimischen Stellmachereien hergestellt, und Klingenschützer für die Sensenblätter machte man sich selbst. Getränke für die Feldarbeit wurden im »Lechel«, einem geböttcherten oder gedrechselten Holzgefäß, oder in der großen Braunbierkruke bzw. der kleinen Schnapskruke mitgenommen.

Für Brot u. a. Speisen diente der »Klob«, eine Spanschachtel mit Schnappdeckel, die in dieser Form nur im Schleswigschen Landesteil und weiter nördlich verbreitet war, oder ein Tragekorb. In den Gegenden, in denen nicht genug einheimische Arbeitskräfte für die Ernte zur Verfügung standen, z.B. auf Fehmarn, in den Elbmarschen und Dithmarschen, entwickelte sich seit der Mitte des 19. Jh. das Saisonarbeiterwesen, d. h. die Anwerbung billiger Arbeitskräfte aus anderen Gegenden und den umliegenden Städten, darunter viele Landstreicher - »Monarchen«-, die in den wenigen Wochen der Erntezeit bei harter Arbeit gut verdienten, aber häufig durch Trunk und Spiel ihr Geld ebenso schnell wieder durchbrachten. Dieses von vielen Anekdoten und menschlicher Tragik umwitterte Kapitel ländlicher Arbeit hat durch die sozialen und technischen Umwälzungen der 1920er und 30er Jahre ein Ende gefunden.“